A-t-on le droit de cesser le travail le 10 septembre ? OUI !

C’est le droit de grève. Toute salariée et tout salarié a le droit de faire grève, syndiqué·e ou non, ainsi que les indépendantes et indépendants et les privé·es de travail et sans travail.

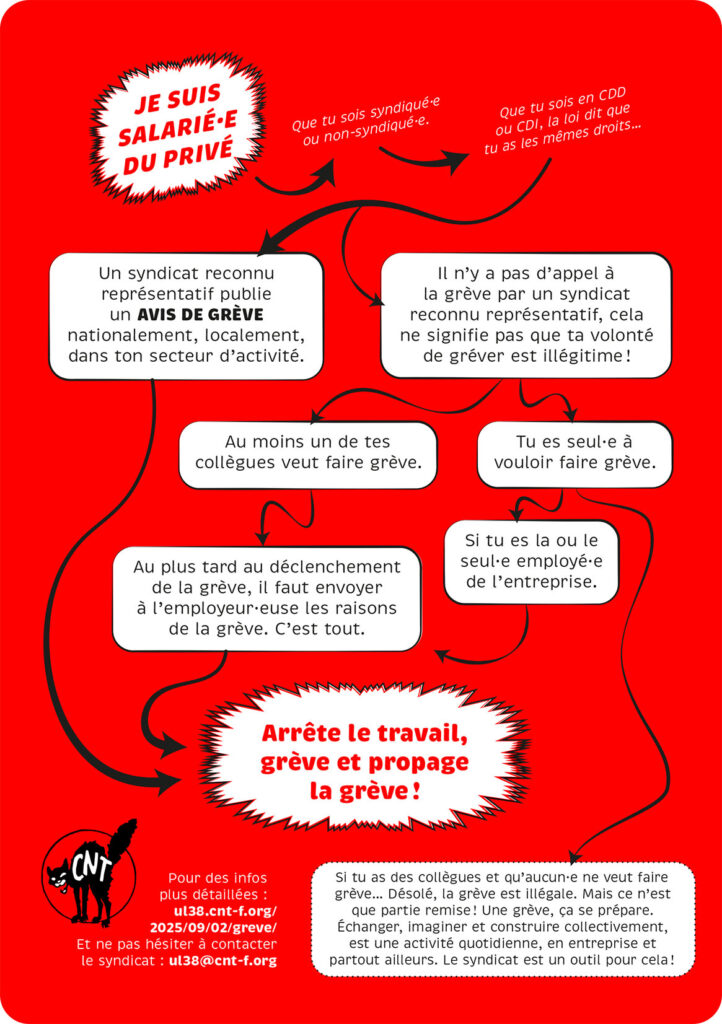

Salarié·e du privé

Le point le plus important à respecter est qu’une grève doit être collective et il y a 2 options légales pour remplir cette condition de “collectivité”.

La condition pour se mettre en grève : faire collectif

Soit un appel à la grève par un syndicat représentatif est posé.

• Cet appel peut-être national, de branche ou d’entreprise. Un syndicat est dit représentatif lorsqu’il est soit reconnu dans une zone géographique, soit dans une branche, un même secteur d’activité, selon certains critères, notamment les élections syndicales.

• La CNT n’est pas représentative au niveau national. Elle l’est dans certaines entreprises où les syndicalistes CNT sont actives et actifs, vous êtes donc forcément au courant si vous travaillez dans l’une de ces entreprises 🙂

• Les syndicats CGT et Sud ont annoncé déposer, pour le 10 septembre, des préavis de grève pour tous les secteurs d’activités au niveau national. Plusieurs de ces préavis sont déjà publiés sur leur site. Lorsque vous décidez de vous mettre en grève, vérifier que ces avis de grève sont bien publiés.

Soit il n’y a pas d’appel à la grève par un syndicat dit représentatif. Alors deux cas se présentent :

• Deux salarié·es au moins d’une même entreprise se déclarent en grève. Et alors la notion de collectif est remplie. Vous pouvez vous mettre en grève.

• Un·e seul·e salarié·e se déclare en grève… dans une entreprise où elle ou il est l’unique salarié·e. Alors la notion de collectif est remplie. Tu peux te mettre en grève seul·e.

Comment se mettre en grève ?

Nous n’avons pas à informer en amont notre employeur ou employeuse de notre intention de faire grève.

Toute demande du type “tu comptes te mettre en grève tel ou tel jour ?” venant de la part d’un·e supérieur·e est donc illégale et constitue une entrave au droit fondamental de faire grève ! Il ne peut nous être demandé en amont si nous comptons faire grève. On ne va pas au travail le matin, ou on arrête de travailler à telle ou telle heure, et c’est tout.

L’employeur ou employeuse doit être au courant de pourquoi nous faisons grève.

• Dans le cadre d’un appel à la grève déposé et publié par un syndicat représentatif, l’employeur et l’employeuse sont considéré·es au courant du pourquoi de la grève. Nous répondons à l’appel du syndicat. Il n’y a donc pas d’autres démarches que de ne pas travailler au moment où on a décidé de faire grève dans la plage de temps définie par l’appel. Un appel peut être déposé pour 3 jours et on ne fait grève qu’une de ces 3 journées, ou quelques heures, on n’a pas à s’en justifier auprès de nos chef·fes.

• Dans le cadre d’une grève non déclarée par un syndicat représentatif (donc soit au moins deux salarié·es de l’entreprise, soit l’unique salarié·e de l’entreprise), il faut AVANT l’acte de grève, donc avant d’avoir cessé le travail, informer l’employeur ou l’employeuse de la raison de la grève. Légalement il n’est pas défini la forme que doit prendre cette information, nous conseillons tout de même de garder une trace que l’on a bien donné cette information (mail par exemple). Concrètement, on peut envoyer l’explication de la grève 1 seconde avant l’heure d’embauche. Une seule personne peut donner l’explication de la grève. L’explication de pourquoi l’on fait grève ne peut pas être politique, elle doit relever des conditions de travail dans l’entreprise ou assimilée. Les revendications peuvent être d’ordre national ou local, législatives (être pour ou contre une loi en débat à l’assemblée nationale ou votée) ou pour revendiquer une position ou une contre-proposition tant que cela va toucher son activité. Par exemple le vote d’un budget annonçant moins de services publics ou plus d’impôts ou une répartition d’un supposé effort financier à faire, dirigé principalement vers les travailleuses et travailleurs sans inclure les revenus du capital, les plus riches, etc. est tout à fait valable. Et lorsqu’il est question de toutes ces raisons et bien plus à la fois, la raison de se mettre en grève est tout à fait valable. On conseille toutefois de toujours ajouter une revendication sur le salaire pour être sûr·e de ne pouvoir être attaqué·e. Il s’agit donc alors de rédiger un texte simple et clair et de le remettre à son ou sa cheffe (mail pour garder une trace) juste avant de cesser son travail.

C’est à nos chef·fes de constater notre absence le jour de la grève

Constatant notre absence, c’est également à nos chef·es de nous demander les raisons de celle-ci.

• Dans le cadre d’un avis de grève émis par les syndicats, il est conseillé de renvoyer les chef·fes à cet avis et, même si ce n’est pas obligatoire, de laisser une trace écrite (mail, une lettre avec accusé de réception n’est pas utile) : “J’ai fait grève dans le cadre de l’appel du syndicat X et pour les revendications explicitées dans son appel.”

• Dans le cadre où il n’y a pas de préavis par un syndicat dit représentatif, et que vous avez annoncé les revendications de la grève, il n’est pas utile de faire “pointer son absence”. Au moins une personne (qui n’est pas obligatoirement une personne qui va se mettre en grève !) a donné les revendications du pourquoi de la grève et puis c’est tout. Encore une fois c’est aux chef·fes de faire le constat de votre absence. Il est utile toutefois de garder trace de l’absence d’au moins deux salarié·es. Si la direction incrimine une personne seule en grève, alors il sera utile de prouver qu’une autre au moins était en grève et que ce sont ces chef·fes qui n’ont pas été fichu de remarquer son absence.

> Il est donc inutile de se déclarer en grève, ce n’est pas à nous de déclarer qu’on ne va pas être payé·e parce qu’absent·e. On fait grève pour que le travail ne se fasse pas, pas pour ne pas être payé·e !

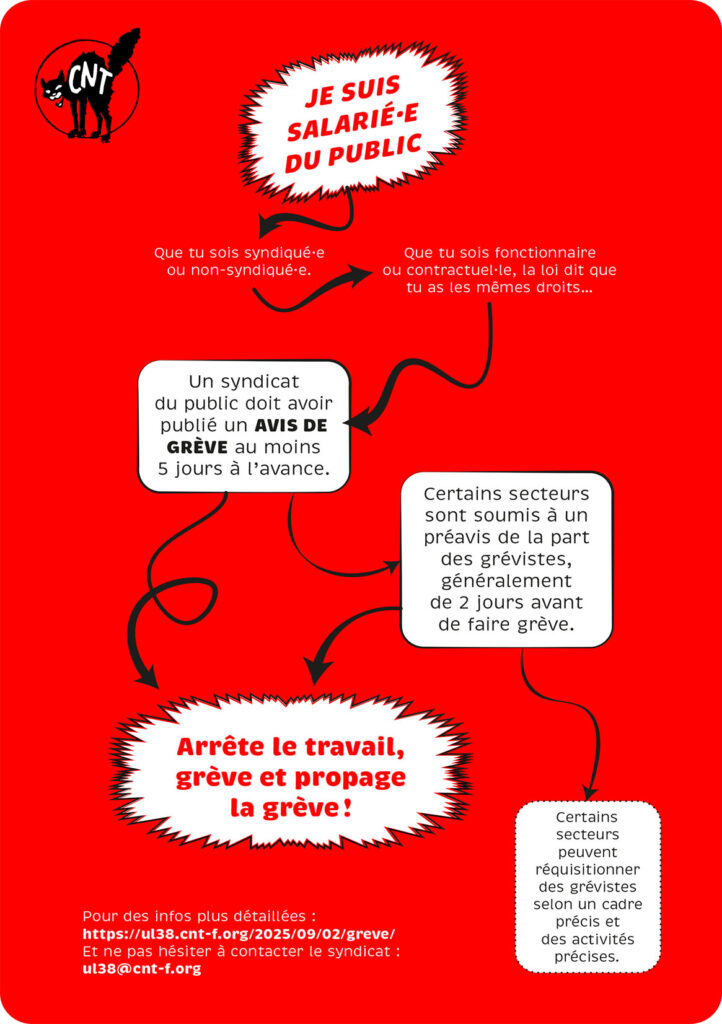

Salarié·e du public

Pour faire grève dans le public, il faut qu’un syndicat représentatif ait déposé un préavis de grève au moins 5 jours avant la date du début de la grève. Plusieurs syndicats déposent des préavis “préventifs” qui couvrent une grande période et sont renouvelés de façon à ce que chaque jour de l’année soit couvert par un préavis. Cela permet notamment de réagir en cas d’une raison soudaine à faire grève.

La CNT est représentative sur tout le territoire national dans la branche de l’éducation. C’est-à-dire pour tous·tes les salarié·es de l’Éducation nationale. Le personnel des collectivités territoriales travaillant dans les écoles n’est malheureusement pas reconnu comme faisant partie de cette branche de “l’éducation nationale”.

La CNT a posé un préavis de grève couvrant le 10 septembre et les jours suivants dans l’éducation nationale. Ce préavis sera publié très prochainement sur le site : fte.cnt-f.org. La fédération de l’éducation de la CNT pose généralement des préavis de grève préventifs tout au long de l’année.

Malheureusement la CNT n’est pas, encore, représentative dans les autres branches du public. La CGT et Sud ont annoncé déposer des avis de grève pour le 10 septembre. Il faut veiller à ce que ceux-ci soient bien publiés pour son secteur d’activité avant de se mettre en grève.

En plus de ce préavis syndical, la législation pour certaines professions (éducation, santé, transport…) soumet les travailleuses et travailleurs à déposer une déclaration d’intention de faire grève, généralement 2 jours avant le début de son arrêt de travail. Ces travailleuses et travailleurs exercent dans des secteurs où il existe un service minimum, mais le droit de grève est supérieur à la législation sur le service minimum. La participation à une grève est un droit constitutionnel et aucun supérieur hiérarchique ne peut vous “interdire” de faire grève même si vous n’avez pas déposé votre déclaration d’intention. Par ailleurs, le dépôt d’une déclaration d’intention ne peut pas être utilisé pour recenser les grévistes. Contactez le syndicat de votre branche pour connaître les conditions exactes pour se déclarer en grève (éducation, écrire à educ.38@cnt-f.org ; santé, écrire à sante-social.38@cnt-f.org).

Travailleuse et travailleur indépendant·e

Rien n’empêche un·e travailleur·eus·e indépendant·e de ne pas travailler les jours de grève.

• Quelques idées pouvant installer la grève : enregistrer un message de réponse automatique à ses mails indiquant qu’on ne pourra y répondre qu’une fois la grève finie. Informer ses client·es que le rendu du travail sera décalé du nombre de jours de grève en raison (par exemple) du gouvernement qui nous force à la grève par ses décisions. D’autres formes d’expression de grève existent pour les travailleuses et travailleurs indépendant·es, en fonction des réalités de chaque activité et de chacune et chacun.

• Il est certain que travailler sous le régime d’indépendant est un travail précaire avec tout ce que cela implique. Le travail indépendant, voulu ou imposé, est une technique du gouvernement et de nos client·es/patron·nes pour freiner l’action collective, nous pousser à l’individualisme. Parler d’une seule voie et d’une voie concertée, élaborer des revendications, imaginer d’autres systèmes de travail est d’autant plus difficile lorsque l’on est isolé·e dans son métier.

Que cela ne nous empêche pas de lutter, d’organiser, soutenir et participer aux luttes collectives ! Se syndiquer permet d’anticiper tout cela.

Chômeuse, chômeur et “bénéficiaire” du RSA

Si des rendez-vous obligatoires vous ont été imposés le jour d’une grève, vous pouvez demander leur report.

Les 2 premières demandes de report, sur une période de 12 mois activée à la première demande de report, doivent être acceptées sans qu’on ait à se justifier. À partir de la 3e demande de report, la justification devient obligatoire avec justificatif. Il est précisé que la justification doit être légitime. Il nous apparaît que le déroulement d’une grève, avec préavis syndical, est éminemment légitime. FranceTravail reconnaîtra-t-elle cette évidente légitimité ? On ne peut malheureusement pas l’assurer.

Rémunération par temps de grève

Faire grève est une suspension du contrat de travail. Donc également une suspension de la rémunération. En faisant grève on perd son salaire. Cette perte ne peut qu’être au maximum proportionnelle à la durée de l’arrêt de travail et éventuellement aux “accessoires” (indemnité de déplacement par exemple). Toute perte supérieure est strictement interdite.

L’empoyeur·euse ne peut diminuer une prime, par exemple de fin d’année, en raison de jours grévés, ou si une prime de résultat ou d’activité est indexée aux jours travaillés, les jours de grève doivent être comptés comme travaillés. Si vous constatez une prime inférieure à celle de vos collègues, il faut la contester et imposer à son employeur·euse son paiement. Se faire accompagner par un syndicat peut-être fort utile.

Idem, si en fin d’année vous constatez une augmentation de salaire pour vos collègues et pas pour vous, alors demandez en la justification. Si on vous fait comprendre que c’est en rétorsiondes jours de grève, c’est illégal. Il faut contester et imposer à son employeur·euse une même augmentation de salaire.

Aucune sanction ou discrimination ne peut résulter de la pratique de grève, c’est un droit fondamental. Toute sanction ou suspicion de sanction doit être contestée.

Faire grève pour gagner plus !

Certes, en faisant grève, on perd son salaire. MAIS !

1) En faisant grève on lutte pour gagner beaucoup plus que son salaire, même si parfois on ne lutte “que” contre une réduction de salaire. Faire grève c’est perdre une partie de son salaire mais c’est se donner les moyens de gagner beaucoup plus.

Ne pas faire grève c’est tout perdre, faire grève c’est se donner les moyens de gagner.

2) On doit revendiquer que nos jours de grève soient payés. En effet, on ne lutte pas “pour la rigolade”, on lutte car nos revendication sont légitimes.

Dans le cadre d’une grève interne à son entreprise, puisque nos revendications sont légitimes, on ne fait pas grève, c’est notre employeur·euse qui nous impose de faire grève par ses choix illégitimes (refus d’augmentation des salaires, mauvaises conditions de travail, pas de prise en compte des retombées écologiques de son activité, etc.). Il est donc tout à fait logique qu’en plus d’obtenir ce pourquoi on se met en grève, nos jours de grève soient rémunérés. Agir collectivement, dans une logique syndicale, permet d’asseoir cette revendication.

Dans le cadre d’une grève à visée nationale, on doit réclamer le paiement de nos jours grévés. Il faut se rappeler que le gouvernement est toujours du côté du patronat et répond à ses revendications sans hésiter. Si notre employeur·euse nous explique que ce n’est pas de sa faute si on se retrouve à lutter, cela ne nous regarde pas, qu’il se débrouille, il sait très bien le faire quand il lutte pour ses intérêts.

3) Les caisses de grève peuvent en partie compenser la perte de rémunération. Il existe des caisses de grève qui redistribuent aux syndiqué·es et aux non-syndiqué·es, nationalement, localement, par branche, certaines venant en aide en priorité aux minorisé·es.

Chaque syndicat a également une caisse de grève, abondée chaque mois par ses syndiqué·es. Le syndicat est un outil par lequel on prépare et anticipe les luttes. Ces caisses sont généralement réservées aux syndiqué·es, c’est notamment à cela que sert de rejoindre et participer à un syndicat.

Interdiction de faire grève ?

Notre employeur·euse ne peut pas nous interdire de faire grève à partir du moment où l’on a respecté les obligations légales présentées ci-dessus.

Grève = arrêt de la production

L’objectif d’une grève est d’empêcher la production, d’arrêter les gains de celles et ceux qui vivent sur notre travail.

C’est pourquoi des remplaçant·es extérieur·es, intérimaires ou autres, ne peuvent pas être embauché·es pour nous remplacer. Des collègues dont le contrat le permettrait peuvent réaliser notre travail durant notre période de grève. Toutefois si le travail de ceux-ci ou celles-ci est réalisé par des intérimaires, c’est illégal.

L’employeur·euse peut demander aux non-grévistes de faire des heures supplémentaires pour “rattraper” notre non-travail. En tant que gréviste, il faut alors rappeler à ses collègues tenté·es par ces heures supplémentaires leur droit de dire non, la rémunération qu’ils et elles doivent en tirer et leur majoration le cas échéant, majoration qui prouve alors que notre travail vaut plus que ce qu’il n’est habituellement payé. On peut également inciter ces collègues à verser leur salaire à la caisse de grève et refuser tout discours patronal qui tendrait à faire reposer le poids de ces heures supplémentaires sur le dos des grévistes. S’il y a grève c’est en raison des patron·nes, pas des travailleuses et travailleurs ! Nous sommes légitimes à nous battre pour récupérer ce qui nous appartient : la force de production !

À notre retour, notre employeur·euse ne peut pas nous demander de rattraper les heures grévées.

Que faire pendant la grève ?

Faire grève, c’est arrêter de travailler, de produire. Mais ce n’est pas pour autant les vacances, quoi qu’on n’ait rien contre les vacances !

En grève, on peut se rendre devant son lieu de travail, organiser des AG, expliquer à ses collègues pourquoi on arrête de travailler. C’est échanger, réfléchir, construire la lutte, la renforcer, la mener vers la victoire. C’est se rencontrer entre collègues différemment qu’en travaillant, c’est rencontrer les travailleuses et travailleurs des entreprises environnantes, c’est être présent·e collectivement.

En grève on peut participer à l’organisation d’actions collectives, manifestations, blocages, réappropriation, discussions, moments festifs.

Faire grève, c’est participer à son élargissement, à sa popularité, à sa continuité, la renforcer.

Faire grève c’est inventer une autre manière de fonctionner entre nous.

C’est imaginer un travail émancipateur pour soi et pour tout le monde.

C’est reprendre sa vie en main, aller vers l’autogestion et expérimenter.

Faire grève, c’est inventer des lendemains qui chantent.

Faire grève, c’est souvent plus fatiguant que travailler

mais beaucoup plus satisfaisant !

SE SYNDIQUER, REJOINDRE LA CNT !

https://ul38.cnt-f.org/nous-contacter/

Rejoindre la CNT c’est prendre le temps de réfléchir au sens de notre travail, son organisation, nos envies et nos besoins. C’est s’engager dans la solidarité, partager ses expériences, découvrir celles des autres. C’est participer à la mise en place d’outils pour mener les luttes, pour préserver nos acquis et en imaginer de nouveaux. Se syndiquer à la CNT c’est s’émanciper et se projeter dans une société juste et égalitaire.